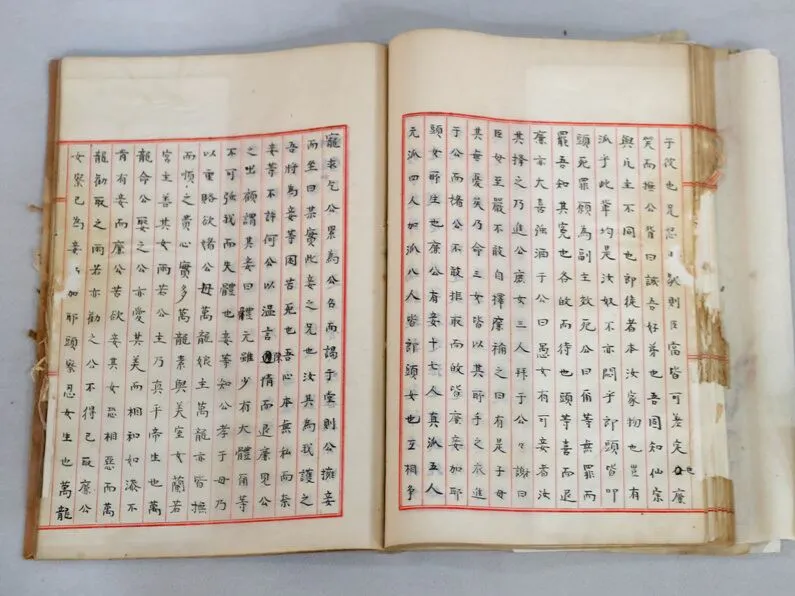

위 이미지는 한학자 박창화가 필사했다는 것으로 알려진 『화랑세기』의 필사본 일부입니다. 고대 신라의 역사와 화랑의 실체를 둘러싼 논쟁 속에서, 이 문서는 여전히 위서인지 실록인지에 대한 궁금증을 낳고 있습니다.

📚 화랑세기, 정감록, 도선비기… 역사에서 사라진 금서들의 진실

요즘은 책이 금지되는 일이 드물지만, 과거에는 책 한 권이 ‘체제 전복의 위협’이 되기도 했습니다.

우리 역사에도 ‘읽으면 안 되는 책’, 이른바 금서(禁書)가 꽤 많았다는 사실, 알고 계셨나요?

오늘은 정감록, 도선비기, 그리고 미스터리한 『화랑세기』까지,

“위서일까 진짜일까?”라는 질문이 따라붙는 역사 속 금서들에 대해,

궁금했던 점들을 친절하고 흥미롭게 풀어보겠습니다.

🔮 왜 어떤 책은 ‘금서’가 되었을까?

과거 왕조 사회에서는 정권의 정당성이 아주 중요한 문제였습니다.

그래서 백성들에게 ‘다른 왕이 세워질 수 있다’는 상상을 하게 만드는 책은

곧 위험한 책, 즉 금서가 됐습니다.

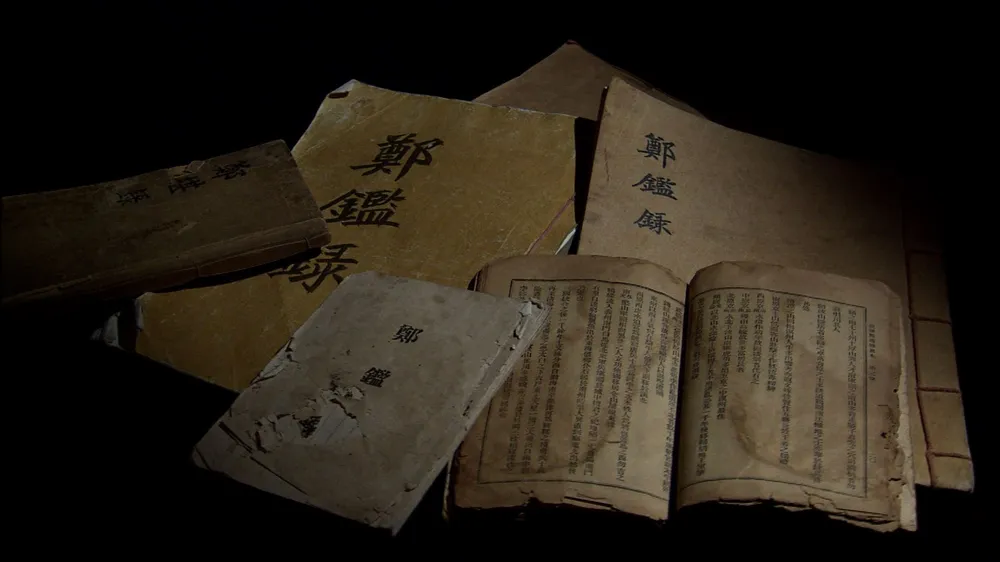

대표적인 사례가 바로 『정감록』입니다.

이 책에는 "정씨 성을 가진 인물이 새 나라를 세운다"는 내용이 반복됩니다.

조선이라는 왕조 체제에서, 이런 예언은 당연히 정권을 흔드는 위험한 내용이었죠.

또 다른 책인 『도선비기』는 풍수지리를 바탕으로 "이곳에 집을 지으면 나라가 망한다" 같은 예언을 담고 있습니다.

조선시대엔 도참사상이 백성들에게 은근히 퍼져 있었고,

실제로 정감록을 믿고 농민 반란이 일어난 적도 있어,

정부는 이 책들을 금지하게 됩니다.

이 사진은 조선 시대 민간에 널리 퍼졌던 예언서인 『정감록』의 다양한 판본을 보여줍니다. 시대마다 필사되고 인쇄된 정감록은 조선 후기 금서로 지정되었지만, 여전히 수수께끼 같은 역사적 메시지를 품고 있습니다.

🧭 화랑세기, 진짜 고대 신라의 기록일까?

1989년, 세상을 떠들썩하게 만든 책이 있었습니다.

바로 『화랑세기』라는 필사본이었습니다.

이 책은 신라시대의 청춘 남성 집단인 화랑에 대해 아주 자세히 적혀 있었는데요,

놀랍게도 ‘미실’이라는 여성이 왕과 다수의 남성들과 관계를 맺었다는 파격적인 이야기까지 담겨 있었습니다.

문제는 이 책의 출처였습니다.

이 필사본은 일제강점기 때 한학자인 박창화가 쓴 것으로 알려졌는데,

원본 없이 ‘베꼈다’고 주장하니, 사실인지 창작인지 알 수 없게 된 거죠.

학계에서는 지금도 이 책을 두고 위서(僞書)냐, 아니면 실제 역사서냐를 놓고 논쟁 중입니다.

왜냐하면 내용 중 일부는 삼국사기나 삼국유사와 일치하지만,

또 다른 부분은 전혀 새로운 이야기이기 때문입니다.

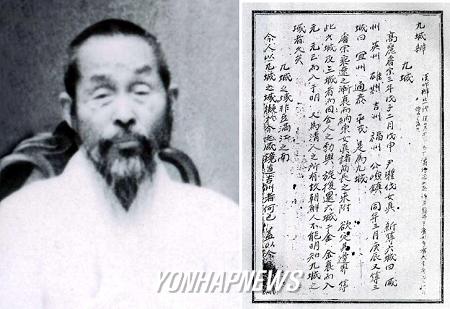

위 사진은 정감록을 필사한 인물로 추정되는 박태하의 흑백 초상과, 그가 손으로 옮긴 것으로 알려진 정감록 필사본 일부입니다. 조선 후기에 민간에서 널리 퍼진 이 예언서는 당대 지식인들 사이에서도 큰 파장을 일으켰습니다.

⚖️ 그럼 ‘위서’는 역사적으로 무의미한가요?

절대 그렇지 않습니다.

‘위서’라고 단정되는 기록이라 해도,

그 시대를 살아간 사람들의 생각, 욕망, 상상력이 담겨 있기 때문이죠.

게다가 나중에 발굴로 진짜로 확인된 사례도 있습니다.

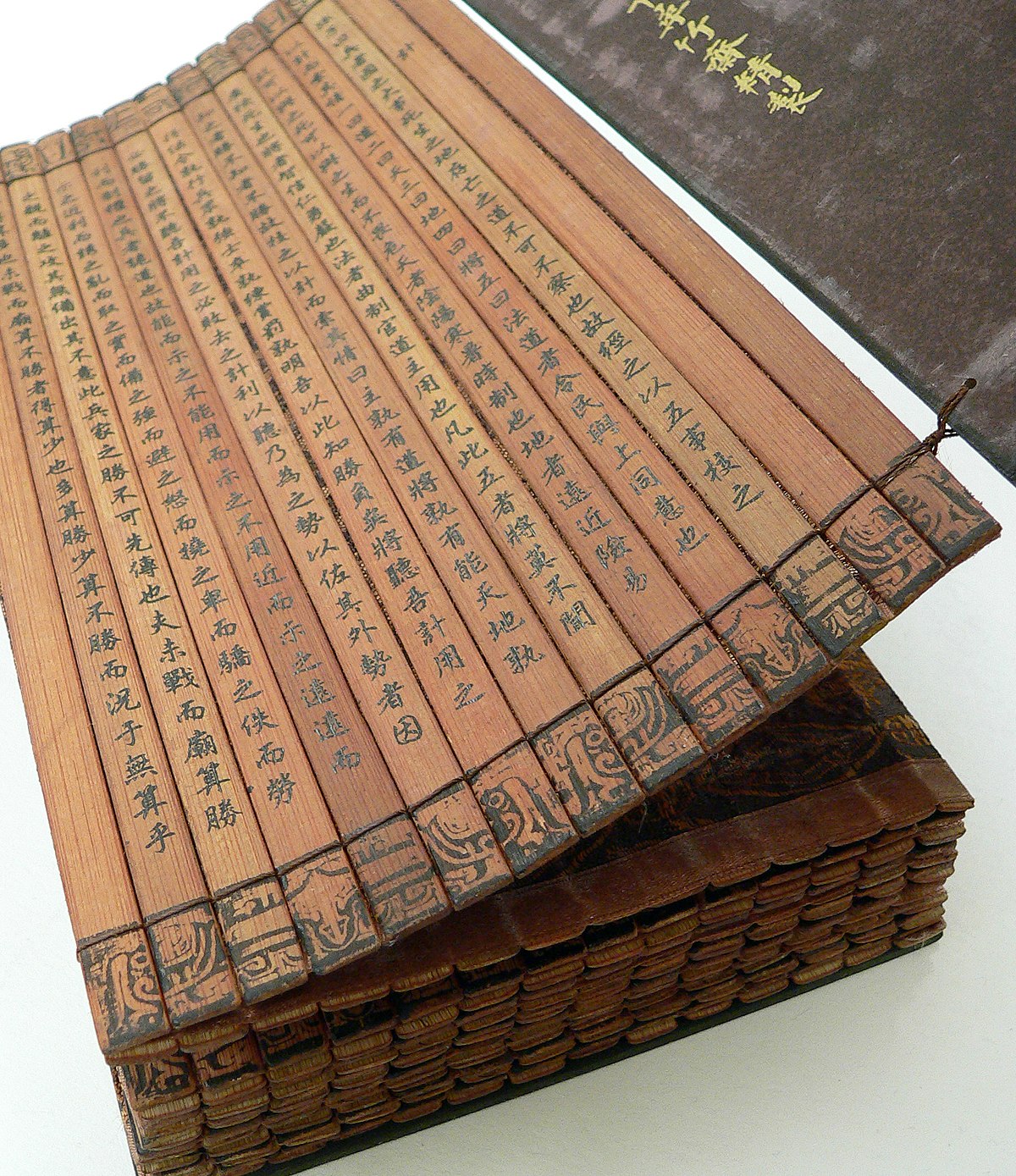

예를 들어 손빈병법은 오랫동안 전설 속 병법서로 여겨졌는데,

한나라 무덤에서 실제로 발견되어 실존 병법서로 인정받았습니다.

✅ 손빈병법이 실재하는 역사적 문헌인 이유

1972년 산둥성 은작산(銀雀山) 한나라 무덤 발굴

이곳에서 ‘은작산 한간(銀雀山漢簡)’이라 불리는 죽간(木簡)이 출토되었고,

이 중 2번째 묶음에 ‘손빈병법’ 16편이 포함되어 있었습니다.

원래 89편으로 알려졌으나, 1400년 이상 실전되었다가 이 발굴로 부분 실물이 확인된 것입니다.

고대 기록과의 정합성

한나라 이전 문헌에 이미 손빈병법에 대한 언급이 있었고,

1972년 죽간 출토를 통해 그 문헌적 실체가 고고학적으로 증명되었습니다.

충분한 학술적 검증과 연구

발견된 죽간은 중국에서 수집, 복원된 뒤,

학자들이 문헌 연구와 내용 비교를 통해 정식 판본을 여러 번 개정하고 출간했습니다.

또한 러시아의 ‘이고르 원정기’도 한때 위서로 평가받았지만,

귀족 가문 문서에서 발견되며 정사(正史)로 인정됐습니다.

사진은 1972년 중국 산둥성 은작산 무덤에서 출토된 고대 병법서 손빈병법의 대나무 죽간 모습입니다. 이 유물은 한나라 시대의 무덤에서 발견되어, 손빈병법이 실제로 존재한 역사적 문헌임을 입증하는 결정적 증거가 되었습니다.

🔍 삼국사기만 믿어야 할까?

지금 우리가 알고 있는 고대 한국사는 대부분 『삼국사기』와 『삼국유사』에 기반하고 있습니다.

하지만 이 두 책은 고려시대에 쓰였고, 특히 삼국사기는 유교적 시각을 가진 김부식이 편찬했기 때문에,

신라 중심, 유교 중심의 사관이 강하게 반영되어 있습니다.

그렇기 때문에 후대에 발견된 문헌이나 비석, 고고학 자료들이

삼국사기의 내용과 다를 경우엔 교차 검증을 통해 다시 살펴봐야 합니다.

예를 들어, 울산 천전리 암각화에 나온 화랑들의 이름이 『화랑세기』에 등장하지 않거나,

향가가 1920년대 이후에 해독된 내용을 미리 알고 쓴 듯한 『화랑세기』의 내용은,

위서의 가능성을 높이는 단서가 되기도 합니다.

이미지는 고려 시대 유학자이자 문신으로, 우리나라 최초의 정사(正史)인 ‘삼국사기’를 집필한 김부식의 초상화입니다. 그는 신라 중심 사관으로 당시 고구려와 백제의 기록을 재구성했으며, 조선왕조실록보다 200년 이상 앞선 한국사 기록의 시초입니다.

🧩 진실은 하나가 아니라, 겹겹이 존재한다

역사란 단순히 ‘참’과 ‘거짓’을 나누는 작업이 아닙니다.

우리가 교과서에서 배운 것만이 절대 진실은 아니고,

때론 ‘믿기 힘든 이야기’ 속에서도 진짜 단서가 숨어 있기도 하죠.

『화랑세기』처럼 ‘위서’ 논란이 있는 문헌도

그 안에 당시 사회의 성 풍속, 여성의 권력, 화랑의 조직 구조 등

우리가 몰랐던 역사의 또 다른 얼굴을 보여줍니다.

정창섭 화백의 작품 ‘화랑도의 수련’은 신라 화랑들이 자연 속에서 말을 타고 기병 훈련을 하는 장면을 생생하게 그린 역사 회화입니다. 화랑도의 기백과 단체 수련 문화, 그리고 신라 시대 청년 무사의 정신이 잘 담겨 있습니다.

🧠 한 문장 정리!

“위서든 정사든, 중요한 건 ‘사실을 확인하려는 태도’입니다.”

눈에 보이는 것만 믿지 말고, 숨겨진 의미까지 들여다보는 것,

그게 진짜 역사 공부의 시작일지도 모릅니다.

'🧭 지식·교양 아카이브' 카테고리의 다른 글

| 금이 우주에서 왔다고요? 진짜 금값이 비쌀 수밖에 없는 과학적 이유 (4) | 2025.07.19 |

|---|---|

| 현대 과학도 놀란 리쿠르구스 컵의 비밀 (6) | 2025.07.18 |

| 인더스 문명, 왜 아무도 기억하지 못할까? | 고대 인류 최대 미스터리 (8) | 2025.07.17 |

| 불, 세라믹, 거울? 인류를 바꾼 진짜 발명은 따로 있다! (8) | 2025.07.16 |

| 관상? 미신 아냐? 근데… 진짜 맞는 게 많더라고요 (6) | 2025.07.16 |